К сведению посетителей сайта общины Страстного монастыря

Молитвенные мероприятия за воссоздание Страстного монастыря совершаются

Община Страстного монастыря, strastnoi.ru, strastnoymonastir.ru

Престол Страстного монастыря

Хутор Московского Страстного монастыря размещался в урочище Коськово

близ села Муромцево по Ярославской железной дороге. Здесь ещё в 30-е годы XIX

века была основана Вознесенская бумагопрядильная мануфактура, продукция

которой славилась и получала призы на выставках, и стояла церковь Вознесения

Господня конца XIX века.1)

Ил.1 Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы на хуторе

В памятной книжке Московской губернии 1899 года приведены сведения о том,

что в Коськовском хуторе, филиале Московского Страстного монастыря, в этом

году проживало 28 сестёр - монашек, упоминается заведующая - монахиня Наталья

Кононова.3) Перед революцией население хутора превышало 50 инокинь, которые

вели большое хозяйство. Известны имена последних священнослужителей церкви

Я.И. Цветкова (свящ.) и Ф.Г. Мелихова. Имеются сведения о двух иконах в

Покровской церкви: Илии Пророка и Успения Божией Матери.4)

Ил.2 Насельники хутора

Жилые здания на хуторе были деревянными на каменном основании.

Ил.3. Дом кельи и трапезной.

Хутор занимал значительную по своим размерам территорию с садом и прудами,

где размещались храм, кельи матушек и игуменьи, гостиница, хозяйственные

строения, скотный двор, риги, кирпичный завод.5)

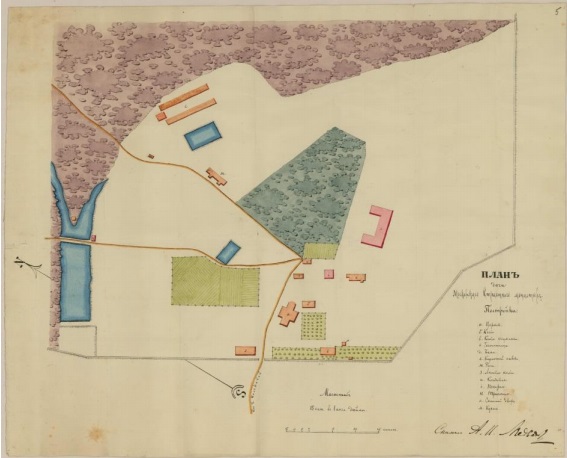

Ил.4 Исторический генплан хутора Страстного монастыря

Коськовский хутор Страстного монастыря был закрыт практически

одновременно с самим монастырём в 1920-е годы. Известно из «Протокола изъятия

ценностей из Покровской Божией Матери Коськовского монастыря церкви села

Коськово», что в 1922 году при изъятии ценностей в присутствии

священнослужителей советские подданные не досчитались Книги церковного

имущества (оставалась в Московском Страстном монастыре) и большого

серебряного напрестольного креста.4)

Коськовский хутор был окончательно ликвидирован и все строения сломаны в

1940-е годы. Печальная судьба безобидного монастырского хутора во многом была

связана с направленностью и темпами развития поселения, вблизи которого он

находился.6)

После революции размещавшаяся здесь Вознесенская бумагопрядильная

мануфактура стала именоваться текстильной фабрикой имени Красной Армии и

Флота. В 1929 году поселения вокруг фабрики были объединены в посёлок

Красноармейский.

В 1933- 1934 годах севернее посёлка был создан Софринский артиллерийский

полигон (теперь ФКП НИИ «Геодезия»), сыгравший большую роль в Великой

Отечественной войне. По окончании войны здесь стали развиваться новые

предприятия оборонного

значения, увеличивалась мощность и ткацкой фабрики. В результате из

разрозненных посёлков был образован город Красноармейск в составе

Пушкинского района Московской области, который в 2005 году получил статус

городского округа.

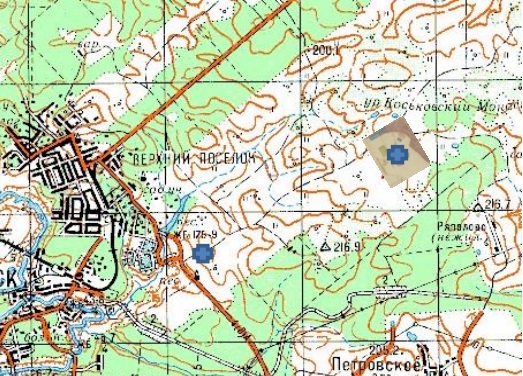

На современной карте историческое место хутора Страстного монастыря

обозначено как урочище Коськовский монастырь.

Ил.5 На современной карте окрестности г. Красноармейска изображены:

прямой линией на с/в автотрасса полигона «Геодезия», храм Николая Чудотворца

и территория хутора Страстного монастыря с храмом Покрова Пресвятой Богородицы

Дальнейшие поиски конкретного места размещения Коськовского хутора

привели к контактам общины Страстного монастыря с руководством института

«Геодезия». Выяснилось, что место хутора попадает в зону активной работы

полигона, и скорее всего, от строений хутора ничего не осталось. Всё же, некие

фрагменты из камня (возможно, каменных цоколей и фундаментов, см. Ил.4)

наблюдали служители полигона, с которыми довелось общаться, и

путешественники, выложившие в интернет свои находки. Однако руководство

полигона посчитало, что единственным выходом в этой ситуации является

увековечивание памяти хутора Страстного монастыря и его храма не на

историческом месте, а на территории храма Николая Чудотворца в бывшем селе

Муромцево близ г. Красноармейска, прекратившее существование в 1950-е годы.

Храм Николая Чудотворца 1840 года постройки был закрыт в 1930-е годы и

передан НИИ «Геодезия», которое использовало его, как склад. Храм претерпел

серьёзные разрушения стен и купола и искажение пристройками своего

исторического вида, без необратимых последствий для его восстановления.6)

В 1993 году была зарегистрирована община, позже назначен настоятель храма,

протоиерей Сергий Поперечный, на территории храма установлен памятный крест

о похороненных на сельском кладбище людях. В настоящее время при участии

руководства НИИ «Геодезия» осуществляется реконструкция и реставрация

старинного храма (Ил.6).

Ил.6 Муромская Никольская церковь в г. Красноармейске.

В переписке с Общиной Страстного монастыря, руководство НИИ «Геодезия»

предложило создать в восстанавливаемом храме Св. Николая в бывшем селе

Муромцево приделы в честь Страстной иконы и Покрова Божией Матери в целях

увековечивания памяти о Московском Страстном монастыре и его подворью с

храмом Покрова Пресвятой Богородицы (письмо №251/2229 от 03.08.15).

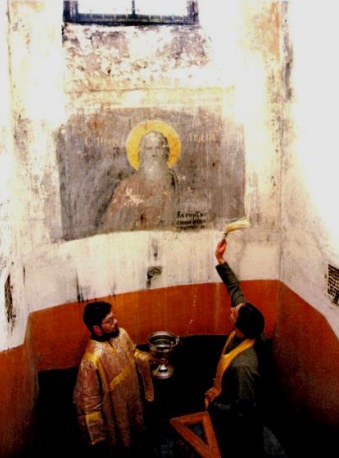

Они же сообщили в своём письме об обнаружении на стене храма лика Св.

пророка Авдия (Ил.7).

Ил.7 Явление лика Св.пророка Авдия в храме Св. Николая

Община с радостью восприняла столь значимое предложение, а также принятое

руководством решение по размещению реликвий монастыря и подворья

на территории храма Святителя Николая: Памятный камень установить под

открытым небом со стороны Коськовского урочища. Однако деревянный

декорированный Крест община со своей стороны предложила оставить внутри

храма, для которого он действительно явится предметом поклонения, но также

украшением интерьера.

Нужно сказать, что деревянный Поклонный крест был приобретён на

пожертвования и доставлен на территорию храма членом общины монастыря

Тамарой Терениной 20 июля 2014 года, а Памятный камень подворью Страстного

монастыря с Покровским храмом группой общинников привезён 18 октября 2014

года (Ил.8).

Ил.8 Поклонный крест и Памятный камень, доставленные на территорию храма

Николая Чудотворца общиной Страстного монастыря в октябре 2014 года

Столь радужным надеждам не суждено было свершиться по простой

прозаической причине: ни у руководства НИИ «Геодезия», ни у общины

Страстного монастыря не было денежных средств на осуществление договоренных

планов увековечивания памяти Коськовского хутора с Покровским храмом

Страстного монастыря на территории храма Николая Чудотворца в Муромцево.

Ил.9 Грунтовая дорожка от храма Николая Чудотворца

Община Страстного монастыря всё ж не теряет надежды на продолжение

контактов с руководством НИИ «Геодезия» и с общиной храма Николая

Чудотворца, в котором совершаются с 22 мая 2010 года богослужения протоиереем

Сергием Поперечным, настоятелем этого храма и Ильинского храма села Барково.

Восстановится и контакт с руководителем строительных работ по реконструкции

храма, который показал представителям общины Страстного монастыря начало

грунтовой дорожки от храма к территории Коськовского хутора по внешней

границе полигона (Ил.9).

Обоснованы надежды на неизбежное закрытие испытательного полигона и

использование его земли по прямому назначению под сельскохозяйственные

угодья и поселения. И откроется возможность пройти по грунтовой дорожке (см.

Ил. 4, где она обозначена пунктирной линией, и Ил.8, её вид от Николаевского

храма) до территории Коськовского хутора. А далее - законодательно закрепить её

за церковью в соответствии с федеральным законом №327-ФЗ, обращаясь к

помощи Патриархии, благочиния Пушкинского района и окружной

администрации города Красноармейска.

Останется провести натурные обследования бывшей территории монастырского

хутора и разработать проект воссоздания хутора на основе исторического

генерального плана этой территории (см. Ил.4).

Литература:

А. Мелихова

К сведению посетителей сайта общины Страстного монастыря

Молитвенные мероприятия за воссоздание Страстного монастыря совершаются

Община Страстного монастыря strastnoi.ru, strastnoymonastir.ru

Престол Страстного монастыря во имя

В Страстном монастыре к моменту его закрытия

- 5 престолов в Страстном соборе: Страстной иконы Божией Матери,

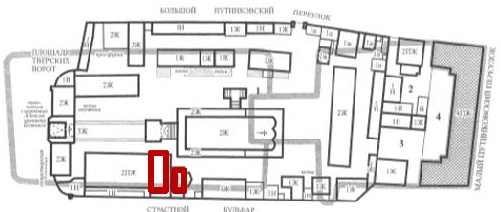

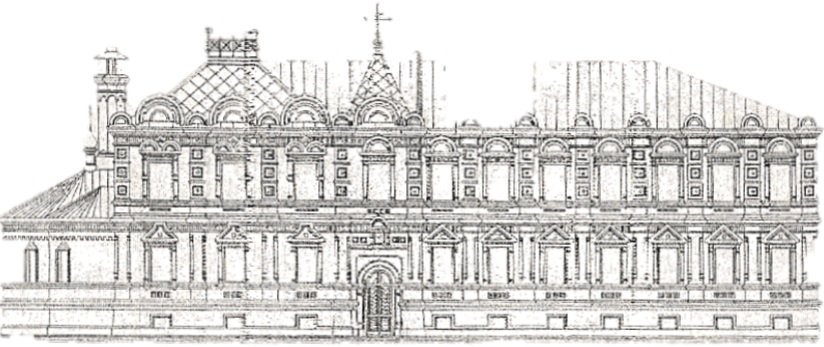

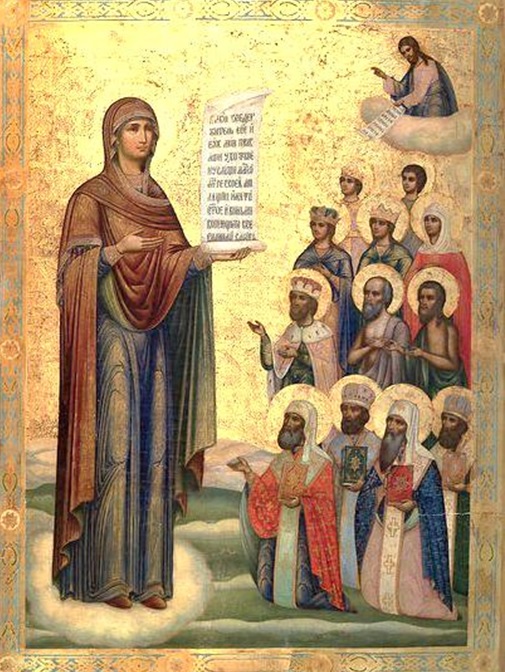

Ил.1 Схема генплана Страстного монастыря 1911-1937 гг.

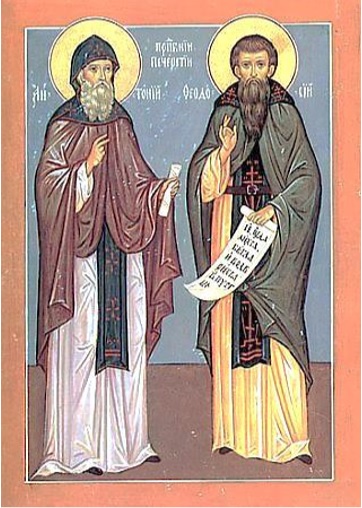

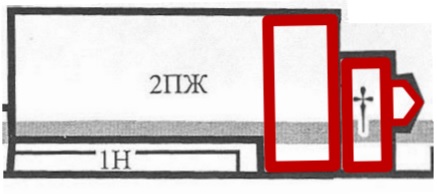

Престол прпп. Антония и Феодосия Печерских размещался в храме, пристроенном к новой трапезной, расположенной в полосе застройки Страстного монастыря вдоль южной его границы со стороны Страстного проезда.

Ил.2 Схема плана трапезной с храмом во имя

Ил.3 Фасад трапезной с храмом со стороны территории монастыря, проект

Это был самый поздний престол в монастыре, получивший посвящение киевским святым по причине совпадения по времени освящения храма и празднования страной 250-летия воссоединения Украины с Россией, произошедшего в 1654 году, в год основания Страстного монастыря.

Дата основания монастыря во имя Страстной иконы Божией Матери царём Алексеем Михайловичем Романовым у стен Белого города в 1654 году соприкасается с важнейшей исторической датой воссоединения Украины с Россией.

Ил.4 Трапезная с кельями и пристроенным храмом Антония и Феодосия Печерских

Об этой связи посвящения храма именно киевским святым говорит факт практически одновременного освящения храма во имя прпп. Антония и Феодосия Печерских и также при новой трапезной в Киево – Печерской лавре в 1895 году (Ил.5).

Ил.5 Трапезная церковь во имя прпп. Антония и Феодосия Печерских

Нужно сказать, что трапезный храм расписывали и украшали с 1902 по 1910 годы. И выполнять отделочные работы пригласили известного архитектора - академика из России Алексея Щусева. Используя технику декоративного орнамента, ему удалось создать уникальные композиции. Художники-исполнители шли за своим мэтром и достойно воплотили идеи в жизнь. Он же спроектировал уникальный иконостас из разноцветного мрамора.1)

Ил.6 Закладной камень монументу в честь 300-летия воссоединения

Ныне вокруг Закладного камня чисто и благоустроено, а сам камень, хотя и находится в запущенном состоянии, продолжает хранить память об историческом факте воссоединения народов России и Украины. Реальным тому свидетельством также является стоящий на Привокзальной площади Киевского вокзала в Киеве храм св. вмч. Георгия Победоносца (Ил.7).

Ил.7 Храм св. вмч. Георгия Победоносца на площади

В 2012 году энтузиасты из общественного движения за возрождение храма Богоявления Господня в Дорогомилово и МГО ВООПИиК инициировали возведение храма во имя Российско – Украинской дружбы в сквере на месте Закладного камня, но разработанное ими проектное предложение не было поддержано местной властью (Ил.8).

Ил.8 Общий вид площади Киевского вокзала в Москве с храмом Российско – Украинской дружбы

Совпадение казалось бы неравных по значению дат основания Страстного монастыря и воссоединения Украины с Россией, знаменательно по схожести их исторических судеб.

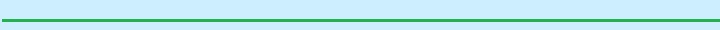

Ил.9 Страстная икона Божией Матери

Страстная икона, написанная на Афоне в Пантелеймоновском монастыре, прославилась многими чудесами и по приглашению храмов других епархий УПЦ традиционно путешествовала по всей Украине. Навещала и Крым, ныне возвращённый России, и Москву. Но в день престольного праздника 26 августа обязательно возвращалась домой в Отченашевку. Кстати напомнить, что это день принесения в Москву Страстной иконы, установленный, как праздник Страстного монастыря, Михаилом Фёдоровичем ещё в 1641 году. Вот такие знаменательные совпадения.

К сведению посетителей сайта общины Страстного монастыря

Молитвенные мероприятия за воссоздание Страстного монастыря совершаются

Община Страстного монастыря strastnoi.ru, strastnoymonastir.ru

Престол Страстного монастыря во имя

Страстная икона Божией Матери

Ил.1 Схема генплана Страстного монастыря 1911-1937 гг.

Страстной собор построен в 1646 году по воле царя Михаила Фёдоровича Романова для чудотворной Страстной иконы Божией Матери, им же принесённой в Москву в 1641 году. После кончины царя его сын царь Алексей Михайлович

достроил собор, а в 1654 году основал при нём девичий Страстной монастырь с главным престолом в нём Страстной иконы Божией Матери.

Ил.2 План 2-го этажа собора 1646 г. с престолом Страстной иконы Божией Матери

О Страстной иконе Божией Матери

Особенностью Страстной иконы является изображение по сторонам Лика Богородицы двух Ангелов, Гавриила и Михаила, с орудиями Крестных страданий Спасителя (Ил.1). В этом образе заложен глубокий сакральный смысл – икона Страстная символизировала Великую Страстную седмицу перед Воскресением Христовым и была издавна почитаема государями и народом.

Рис.3 Фрагмент иконостаса в соборе со Страстной иконой

Ил.4 Страстная икона в окладе в иконостасе

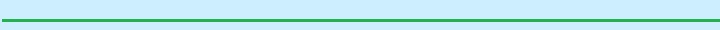

Исторически прослеживается связь далёкого от столичного града Москвы села Палец, родовой обители Страстной иконы, с Московским Страстным монастырём, построенным за чертой Белого города, потом оказавшимся на самой оживлённой Страстной (ныне Пушкинской) площади.

Ил.5 Общий вид восстанавливаемого храма Одигитрии

Ил.6 Страстная икона Божией Матери перв. трети XVIII века

Встаёт вопрос: почему Пресвятая Богородица поручает болящей и грешной женщине именно из села Палец, где находилась вотчина князя, родственника первого царя Дома Романовых, идти и разыскивать где-то в Нижнем Новгороде Страстную икону? Ведь с XII века известны иконы этого образа, а в Зачатьевском храме в Зарядье хранилась почитаемая царями «Страстная» икона, уцелевшая в пожаре и поставленная здесь в царствование Иоанна Грозного.1)

Ил.7 План 1773 г. местности Земляного города со Страстным монастырём

Страстной монастырь был единственный в России с посвящением Страстной иконе Божией Матери. Можно сказать, Страстная икона, пришедшая в Москву в 1641 году, как и Страстной монастырь, имели государственное значение.

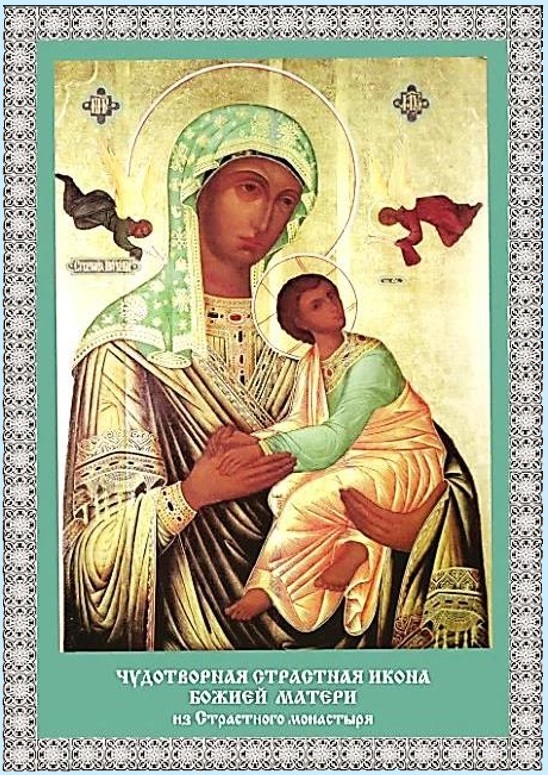

Рис.8 Страстная икона и плакат ЦАМа на фасаде колокольни

Вплоть до середины XX века существовало множество предложений и проектов застройки территории монастыря и разрушения фундаментов его строений в начале XXI века ради возведения в подземном пространстве Пушкинской площади торгово – развлекательного комплекса. Однако этого не случилось из-за высокой духовной значимости монастыря. Возможно, и по причине сохранности самой Страстной иконы, спасённой в храме Воскресения Христова в Сокольниках и продолжавшей служить людям в соответствии со своим предназначением.

К сведению посетителей сайта общины Страстного монастыря

Молитвенные мероприятия за воссоздание Страстного монастыря совершаются

Община Страстного монастыря, strastnoi.ru, strastnoymonastir.ru

В Страстном монастыре к моменту его закрытия в 1929 году было четыре храма и 9

престолов:

Ил.1 Схема генплана Страстного монастыря 1911-1937 гг.

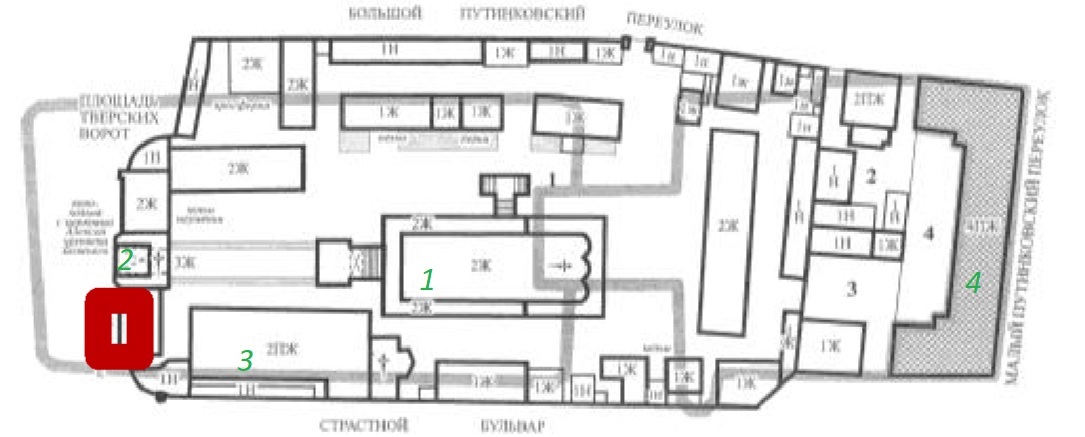

Часовня Боголюбской иконы Божией Матери сер. XVIII века вначале была отдельно

стоящим строением, а после возведения в 1855 году М.Д. Быковским новой колокольни

встроена в неё непосредственно справа от центральной проходной арки на территорию

монастыря. Авторские архивные чертежи колокольни в настоящее время не обнаружены.

Ил.2 Схема плана первого этажа колокольни с часовней Боголюбской иконы Божией Матери

Сама же икона Пресвятой Богородицы в часовне Страстного монастыря прежде

помещалась на старых Триумфальных воротах, а после их разборки была пожертвована

монастырю Городским Управлением. Других сведений о самой иконе Пресвятой

Богородицы в данном источнике и в известных других не было1).

Ил.3 Интерьер верхней галереи Страстного собора с видом на престол

Внимание в монастыре именно к иконе Боголюбской Божией Матери объяснимо при

наличии иконы этого образа на старых Триумфальных воротах.

Ил.4 Чертёж Триумфальных ворот,

На месте сломанных стен и Тверских ворот Белого города в XVIII веке устраивались

Триумфальные декоративные арки в связи с различными знаменательными

историческими событиями. На одной из них, а именно сооружённой по случаю коронации

императрицы Елизаветы Петровны в 1742 году, довольно явственно просматривается

иконографический образ Боголюбской иконы Божией Матери (Ил.4).

Ил.5 Страстная площадь в 1860-е гг.,

Колокольня была построена М.Д. Быковским в 1849 – 1855 годы, в которую была

вписана часовня Боголюбской иконы Божией Матери, переставшей быть

самостоятельным сооружением.

Ил.6 Фрагмент фотографии Страстного монастыря в 1880-е гг.

Возникают вопросы в отношении Боголюбской иконы Божией Матери, как бы

предназначенной быть в этом образе во время коронации императрицы Елизаветы

Петровны и в месте её торжественного входа в град Москвы через Триумфальные ворота.

Ил.7 Фрагмент Триумфальных ворот

В Коронационном альбоме императрицы Елизаветы Петровны 1742-43 годов приведен

проект Триумфальных ворот и основные элементы декора Изображена над центральной

аркой со всей очевидностью икона, весьма напоминающая по образу Боголюбскую икону

Божией Матери.2)

Ил.8 Боголюбская (Московская) икона

Первоначальная икона сохранилась, пережила реставрацию, была расшифрована и

надпись на свитке: «Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе, услыши молитву

мою…». За прошедшие века написаны многочисленные списки с иконы, и изводы

Боголюбского образа. В частности, изображались предстоящие Богородице святые и

народ, иногда на фоне городских построек и церквей. Господь размещался не только в

правом углу полотна иконы, но и по центру, как на иконе Триумфальных ворот.

Уважаемые посетители сайта!

К сведению посетителей сайта общины Страстного монастыря

Молитвенные мероприятия за воссоздание Страстного монастыря совершаются

Община Страстного монастыря, strastnoi.ru, strastnoymonastir.ru

Отмечается ежегодно в 6-е воскресение по Пасхе

Явление людям чудотворной Страстной иконы Божией Матери произошло по воле Самой Пресвятой Богородицы, Которая откликнулась на просьбу болящей женщины Екатерины из села Палец Нижегородской области избавить её от душевного недуга, обещав уйти в монастырь. Получала исцеление, нарушала свой обет и снова заболевала. И вновь являлась ей всемилостивая Богородица. Наконец, велела идти к людям, возвести о Своём явлении и передать наказ, чтобы воздерживались от злобы, зависти и пьянства, всякой нечистоты и жили в нелицемерной любви друг к другу.

Ил.1 Крестный ход молитвенников за воссоздание

В 2012 году храм в селе Палец переведён Патриархией в разряд восстанавливаемых церковных объектов, благодаря подвижнической работе инициативной группы мирян села Палец, подобно московской общине за возрождение Страстного монастыря. В храме идут службы, совершаются крестные ходы с заходом на Страстной источник. Одновременно с этим, продолжаются восстановительные работы храма и его интерьеров. Церковь в честь Страстной иконы Божией Матери уже под крышей, достроена колокольня (Ил.2).

Ил.2 Вид воссоздаваемого храма Одигитрии - Страстной с востока, 2018 год

Прихожане сообщили о чуде цветения сирени на голых ветках в конце сентября 2015 года, когда развернулись активные работы по воссозданию храма и колокольни (ил.3).

Ил.3 Чудо цветения сирени в конце сентября 2015 года

Возрождён святой источник, где, по преданию, Царица Небесная явилась – обустроен деревянный сруб с навесом и иконкой Богородицы 5.

Ил.4 Крестный ход молитвенников в обход святых мест окрест храма Одигитрии-Страстной:

Ежегодно после Литургии и молебна с водосвятием совершаются Крестные ходы окрест храма Богородицы – Страстной сначала к месту,

где стояла ныне утраченная церковь свв. Косьмы и Дамиана,

принявшая в свои стены икону Одигитрии – Страстной до построения

для неё каменного храма; далее – к Святому источнику (Ил.4).

Источники сведений:

6 июня (26 мая) 1799 года,

Пушкин придавал большое значение своему рождению в Великий праздник Вознесения Христово. По замечанию историографа П. В. Анненкова: «Обстоятельство это он не приписывал одной случайности. Важнейшие события его жизни, по собственному его признанию, все совпадали с днём Вознесения. Незадолго до своей смерти он задумчиво рассказывал об этом одному из своих друзей и передал ему твердое свое намерение выстроить, со временем, в селе Михайловском церковь во имя Вознесения Господня. Упоминая о таинственной связи всей своей жизни с одним великим днем духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, всё это произошло недаром и не может быть делом одного случая». Предполагал Александр Сергеевич Пушкин, что на праздник Вознесения и умрёт (а умер в день блаженной памяти святого Ефрема Сирина).

2 Исследовательская работа на тему: «Нити родословной: Александр Сергеевич Пушкин и Александр Невский», автор: Березина Зинаида Сергеевна, п.Вереяул, Центральная 17-б-33, руководитель: Шашкова Л.Г., учитель истории и обществознания.

Ссылки на источники: 1 «Тысячелетнее древо » –М.:Либерия-Бибинформ, 2005; 2 Пушкины. Родословная роспись. Л., 1932; 3 «Тысячелетнее древо » –М.:Либерия-Бибинформ,2005;

4 Потомки "мужа честна" Ратши: генеалогия дворян Каменских, Курицыных и Волковых - Курицыных. М., 1994. С.21. 5 История родов русского дворянства. Т.1.М., 1991. С.22.

В тот же день, как родился будущий поэт, у императора Павла родилась внучка, в честь которой во всех церквах шли молебны и гудели колокола. Так, по случайному совпадению день рождения русского гения был ознаменован всеобщим народным ликованием.

На Пушкинских праздниках, и в качестве самостоятельных мероприятий, на Тверском бульваре устраивались внушительные книжные базары.

14 октября 2024 года,

в Пушкинском сквере

община Страстного монастыря традиционно отмечает

престольный праздник Страстного монастыря во имя

ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

В планах общины:

в Пушкинском сквере, у памятного камня Страстному монастырю состоится

акафиста иконы Покровской Божией Матери и традиционный Крестный ход

вокруг исторической территории монастыря.

с 1 июня 2006 года по субботам и в дни престольных праздников и памятных дат

в 14:00

во имя Покрова Пресвятой Богородицы

в храме на территории хутора монастыря в Коськово

В 1896 году на хуторе Страстного монастыря на средства М.Д. Орлова была

выстроена деревянная одноглавая церковь в псевдорусском стиле (арх. В.Ф.

Жигардлович) и также деревянные жилые и хозяйственные строения. Церковь в

честь Покрова Пресвятой Богородицы была освящена при игуменье Московского

Страстного монастыря Олимпиаде.2)3)

Московского Страстного монастыря

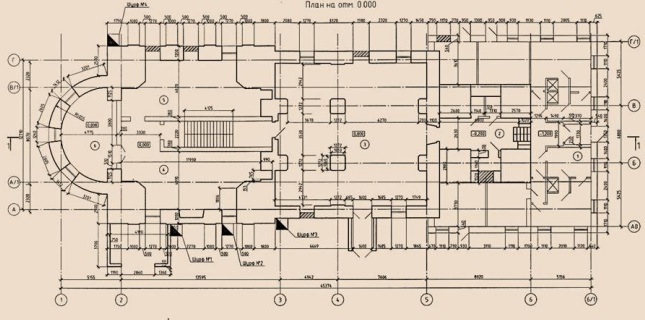

Проектные решения реконструкции церкви фирмы ОАО «КНИИМ». План

до Коськовского хутора Страстного монастыря

1) «К истории утраченного Коськовского монастыря 1896 – 1939)»,

troiza.blogspot.com, 24.02.14

2)И.Ф.Токмаков. «Историко - статистическое и археологическое описание

Московского Страстного девичьего монастыря», М.,1897

3)И.Ф.Токмаков, «Московский Страстной девичий монастырь. Краткий историкоархеологический очерк», М., 1897

4)Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Коськово. Учётная карточка.

Газета «Пятницкое подворье», 363, апр.2010 г.

5)ЦИАМ, Ф.1185, Оп.1, Д.48, Листы большого формата арх. Л.Ф. Жигардлович,

1893, Лист 35

6)Логинова Н.С. «Село Муромцево и Никольская церковь», Край родной,

06.01.2013

NB: Дела по "Коськовской лесной даче" Страстного монастыря должны храниться

в Главархиве Москвы в составе фонда Страстного монастыря (Оп. 389. Д. 3).

15 сентября 2024 года,

в воскресенье

в Пушкинском сквере

община Страстного монастыря традиционно отмечает

престольный праздник Страстного монастыря во имя

прпп. АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКИХ.

В планах общины:

в Пушкинском сквере, у памятного камня Страстному монастырю состоится

чтение акафиста прпп. Антонию и Феодосию Печерским и традиционный Крестный ход

вокруг исторической территории монастыря.

с 1 июня 2006 года по субботам и в дни престольных праздников и памятных дат

в 14:00

прпп. Антония и Феодосия Печерских

(празднование 15 сентября)

в 1929 году было 4 храма и 9 престолов:

Михаила Архангела и Св. Николая (равно временных строительству собора в 1646 г.), вмц. Анастасии Узорешительницы (1841 г.) и прп. Нила Столобенского (1899 г.);

- 2 престола в колокольне: прп. Алексия человека Божьего (1692 года, повторен в новой колокольне 1855 года) и престол Боголюбской иконы Божией Матери (кон. XVIII века), вначале бывшего в отдельно стоящей часовне, а после возведения новой колокольни встроенной в неё;

- престол прпп. Антония и Феодосия Печерских в храме (1898-99 годы) при новой трапезной монастыря (Ил.1);

- престол в храме Покрова Пресвятой Богородицы на хуторе в Коськово (1896 г.).

1.Страстной собор; 2.Колокольня; 3.Храм прпп. Антония и

Феодосия Печерских при трапезной; 4.Доходный дом

Здание новой трапезной с храмом было построено в 1898 – 1899 годы по проекту арх. М.Ф. Жигардловича, представляло собой объёмное сооружение, сопоставимое по площади плана со Страстным собором. С северо – восточной стороны к нему был пристроен храм прпп. Антония и Феодосия Печерских (Ил.2 и 3).

прпп. Антония и Феодосия Печерских

(арх. М.Ф. Жигардлович, 1898 – 1899 гг.)

Предпосылки посвящения престола Страстного монастыря

прпп. Антонию и Феодосию Печерским

или

знаменательное соприкосновение двух исторических дат

Решение Земского собора во главе с царём Алексеем Михайловичем о воссоединении Украины с Россией состоялось в ответ на обращение гетмана Богдана Хмельницкого о желании народа на подведомственной ему территории вступить в русское подданство.

После положительного ответа царя, в 1654 году Богданом Хмельницким была созвана Переяславская Рада, заявившая о переходе под управление России. Процесс действительного вхождения в управленческую структуру России с полным отказом от местного самоуправления растянулся на 150 лет и завершился в конце XVIII века созданием единого государства дружественно живущих народов.

В ознаменование уже 250 - летия воссоединения Украины с Россией, построенный в 1897- 99 годах при новой трапезной Страстного монастыря небольшой храм по проекту Ф.В. Жигардловича получил посвящение прпп. Антонию и Феодосию Печерским, основателям Киево - Печерской лавры (Ил.4).

(разработка Истфака МГУ)

в Киево – Печерской Лавре

При советской власти, когда Украина была самостоятельным государством в составе СССР, в 1954 году состоялась Юбилейная сессия Верховного совета РСФСР, посвящённая уже 300 - летию воссоединения Украины с Россией, была выпущена юбилейная медаль, установлен Закладной камень на площади Киевского вокзала с надписью «Здесь будет сооружён монумент в честь 300 - летия воссоединения Украины с Россией (1654 - 1954)» (Ил.6).

В ознаменование этого исторического события и в знак дружбы двух братских народов советской властью был подарен Украине Крым. В нынешней трагической ситуации свершившегося на Украине государственного переворота, Крым был возвращён в состав России волеизъявлением его жителей.

Украины с Россией на площади Киевского вокзала в Москве (1954 г.)

Киевского вокзала в Киеве (арх. Р. Сывенский)

Однако время покажет, насколько и когда может быть востребована эта идея.

(арх. Р. Цеханский)

Ныне нет Страстного монастыря, сразу же после революции закрытого, униженного за 20 лет ожидания исполнения смертного приговора и разрушенного бессмысленно и беспощадно в 1937 году. Бессмысленно, потому что это была тихая безобидная девичья обитель, а градостроительный комплекс монастыря не мешал новой застройке Тверской улицы и площади, как не мешал и до сих пор не мешает образованный на его месте сквер.

Более длительно шёл процесс отъединения Украины от России, решение о котором было принято в начальные годы советской власти, в условиях наскоро скроенных границ между двумя породнившимися государствами, связанных общей культурой и экономикой.

Ныне наблюдаются серьёзные подвижки в решении обеих проблем.

Говоря о будущем, напомним о всё более утверждающейся в общественном сознании идеи воссоздания Страстного монастыря, на исторической территории которого более 10 лет совершаются общиной молитвенные мероприятия и сбор подписей граждан - единомышленников. По второй проблеме отметим, как начало процесса объединения Украины с Россией, признание Крыма российской территорией в соответствии с волей его жителей.

В заключение этой темы, о чудотворной Страстной иконе Божией Матери в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что в селе Отченашевка Винницкой области на Украине (на современной карте обозначено Комар - городом) (Ил.9).

в Покровском храме в селе Отченашевка (Украина)

Побывала «Отченашевская» и на молебне в Верховной Раде 5 апреля 2013 года, когда на Украине предчувствие беды витало в воздухе. Однако соборной горячей молитвы к Страстной Богородице не получилось. Да и в России в 2014 году совпадающие юбилейные даты 360-летия воссоединения Украины с Россией и основания Страстного монастыря не были достойно, громогласно отмечены. И как бы ни относиться к знаменательным совпадениям, в этом году на Украине началась гражданская война.

Представляется, что большой духовной поддержкой православным верующим в Украине в условиях доныне не прекращающейся гражданской войны явилось бы воссоздание Московского Страстного монастыря, или только принятие высокого решения об этом.

1) Анна Горпинченко "Храм, умытый росой», 19.04.2014, "УНИАН-Религии"

http://religions.unian.net/orthodoxy/909782-hram-umyityiy-rosoy-v-kievo-pecherskoy-lavreposle-restavratsii-otkryit-trapeznyiy-hram.html

А. Мелихова

26 августа 2024 года,

в понедельник,

в Пушкинском сквере

община Страстного монастыря традиционно отмечает

престольный праздник Страстного монастыря во имя

СТРАСТНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

В планах общины:

В 14.00– начало Крестного хода от храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках (Успенский пер.,4, проезд ст. метро Пушкинская, Тверская, Чеховская)

14.15 - начало молебна пред Страстной иконой Божией Матери.

в 14:00

Страстной иконы Божией Матери

(празднование 26 августа

день принесения иконы в Москву 13 августа 1641 г.)

из Страстного монастыря, спасённая в храме

Воскресения Христова в Сокольниках

В Страстном монастыре к моменту его закрытия

в 1929 году было 4 храма и 9 престолов:

- 5 престолов в Страстном соборе: Страстной иконы Божией Матери, Михаила Архангела и Св. Николая (равно временных строительству собора в 1646 г.), вмц. Анастасии Узорешительницы (1841 г.) и прп. Нила Столобенского (1899 г.);

- 2 престола в колокольне: прп. Алексия человека Божьего (1692 года, повторен в новой колокольне 1855 года) и престол Боголюбской иконы Божией Матери (кон. XVIII века), вначале бывшего в отдельно стоящей часовне, а после возведения новой колокольни встроенной в неё;

- престол прпп. Антония и Феодосия Печерских в храме (1898-99 годы) при новой трапезной монастыря;

- престол в храме Покрова Пресвятой Богородицы на хуторе в Коськово (1896 г.) (Ил.1).

1.Страстной собор; 2.Колокольня; 3.Храм прпп. Антония и

Феодосия Печерских при трапезной; 4.Доходный дом

Собор 2-х этажный, с обширной трапезной и светлыми галереями по сторонам (Ил.2).

(арх. Р. Цеханский)

из Страстного монастыря

Образ Страстной иконы имеет византийские корни, известен с XII века и широко распространён в православном и католическом мире.

Отнюдь не на научном, а чисто эмоциональном уровне, заметны отличия иконы из Страстного монастыря от других этого образа – её значительные размеры (1.4 м в высоту)1) и особенную художественную выразительность в написании Богоматери и Младенца. Они оба смотрят с тревогой: Младенец на Ангела с орудиями Страстей, держась за большой палец Матери, Богоматерь – не прямо, а в сторону Сына, к которому наклонила голову с выражением покорности и смирения перед предстоящими Ему страданиями.

Отличает Страстную икону горизонтальная направленность к центру иконы, к Лику Богородицы, стремительно подлетающих с двух сторон Ангелов с орудиями Страстей Господа, как бы оповещающих Её о судьбе Сына. При этом Архангел с Крестом распятия размещается не справа, со стороны Младенца, как на большинстве икон, а слева, входя в нимб вокруг Лика Богородицы. Будто Крест предназначается Матери, а Младенец-Христос пока ограждён от предстоящих страданий. 2)

Предчувствие или знание последующего воскресения Сына-Христа придают Пресвятой Богородице в её образе на Страстной иконе силы покориться воле Божьей.

В целом, икона из Страстного монастыря вызывает глубокое, чисто мирское чувство сострадания к Матери, смягчающее общий трагический настрой на Страсти Господа в Страстную седмицу перед Его Воскресением на Пасху, главный праздник на Руси.

Образ Страстной иконы Богородицы был близок всем людям, независимо от положения в обществе и образования, что объясняется также вторым значением

слова «страсти», о чём говорит история создания и проявления чудотворных свойств иконы.

В «Сказании о Палецкой иконе»3) и других источниках 1)5)изложена история болящей Екатерины, жительницы села Палец Новгородской губернии, которая просила Богородицу избавить её от болезни, обещая уйти в монастырь. Получала исцеление, но нарушала свой обет и снова заболевала. И вновь явилась ей всемилостивая Богородица и велела идти к людям, возвестить о Своём явлении и передать наказ, чтобы воздерживались от злобы, зависти и пьянства, всякой нечистоты и жили в нелицемерной любви друг к другу.

Таким образом, Сама Пресвятая Богородица раскрывает второе мирское значение слова «страсти» в иконе «Одигитрии Страстной», которую отыщет болящая Екатерина по новому наказу Богородицы у иконописца Григория в Нижнем Новгороде и получит исцеление. И станет икона чудотворной 1 мая 1641 года, как упомянуто в «Сказании».

Печать покаяния и воскресения несёт на себе и Московский Страстной монастырь, основанный во имя Страстной иконы Божией Матери. Не вообще иконы Страстной в её иконографическом образе, а именно той самой, которая была принесена в Москву. И в этом и последующих событиях наблюдается много не случайного, как бы предопределённого свыше.

В 1641 году князь Борис Михайлович Лыков, приходившийся родственником царю Михаилу Фёдоровичу Романову, перенёс Страстную икону в своё имение в селе Палец Новгородской области и установил её в кладбищенской церкви святых Косьмы и Дамиана.

Прослышавший о чудотворной Страстной иконе царь Михаил Фёдорович повелел привезти её в Москву.

Икона была встречена у Тверских ворот Белого города Царём, его сыном Алексеем Михайловичем, Святым Патриархом и Священным собором при большом стечении народа.

Икона остановилась сама перед Тверскими воротами, и царь Михаил Фёдорович повелел сделать копию с иконы, возвратить в село Палец (это отмечено в «Сказании») и возвести Страстной собор для иконы на месте её встречи. Им же было установлено 2 церковных ежегодных праздника: принесения в Москву Страстной иконы 13 августа и первого проявления ею чудотворных свойств в 6-е воскресение по Пасхе.

В 1646 году его сыном царём Алексеем Михайловичем был достроен на месте остановки иконы Страстной собор. Им же в 1654 году основан у его стен девичий Страстной монастырь. Есть основание считать, что распоряжение о создании Страстного монастыря при соборе исходило от самого царя Михаила Фёдоровича. По крайней мере, известно, что в 1649 году в девичий Страстной монастырь, за 5 лет до его основания, была подарена серебряная чаша с блюдом для водоосвящения.4)

В иконостасе Страстного собора икона размещалась слева от Царских врат (Ил.3), сама же была закрыта серебряной позлащённой ризой, украшенной жемчугом и драгоценными камнями, принесёнными в дар высокими покровителями, в том числе лицами Дома Романовых (Ил.4)1)4).

К сожалению, судьба подлинной иконы, возвращённой царём с подобающей честью и благочинием в село Палец, пока не выяснена. Известно, что икона была

увезена в построенный для неё храм в селе Палец, вначале деревянный, а в 1680 году каменный.

(слева от Царских врат), 1897 г.

Страстного собора

Если от разрушенного в годы лихолетья Страстного монастыря сохранилось лишь одно строение (доходный дом), то храм и его колокольня в честь иконы Божией Матери «Одигитрии - Страстной» в селе Палец стоят, хотя и в значительно разрушенном состоянии.

В 2012 году храм в селе Палец переведён Патриархией в разряд восстанавливаемых церковных объектов. Благодаря подвижнической работе инициативной группы мирян села Палец, подобно московской общине за возрождение Страстного монастыря. В храме идут службы, совершаются крестные ходы с заходом на Страстной источник и шаг за шагом восстанавливаются в своём историческом виде храм и колокольня (Ил.5).

Страстной в селе Палец Новгородской обл.

В Московском Страстном монастыре была вторая Страстная икона, размещавшаяся в киоте над центральной аркой входа в новой колокольне сер.XIX века по проекту арх. М.Д. Быковского. Похожая на неё икона 1-ой трети XVIII века находится в Третьяковской галерее. Возможно, она была на старой колокольне монастыря, поскольку в тексте под иконой излагается в виршах тема Страстей с упоминанием «царствующего сего града», что логично отнести к граду Москве (Ил.6). Об этом же – в нише под действительной иконой на новой колокольне монастыря.

в Третьяковской галерее

Представляется, что царская власть нуждалась в утверждении нового чисто российского происхождения образа Страстной иконы Божией Матери, символизирующей страсти Господни перед последующим Его Воскресением и страсти людские перед возрождением России после окончания смутного времени. XVII век для России – время социальных потрясений и иностранных влияний. Людям нужен был нравственный ориентир, чтобы выдержать посылаемые Богом испытания и предупреждения.5)

Икона как бы специально написана ко времени установления внутреннего порядка на Руси по окончании «смутного времени» в царствование Михаила Фёдоровича, основателя Дома Романовых. Потому и остановилась она перед входом в столичный град Москву, чтобы не оказаться в Кремле, в царской резиденции.

На самом деле, икона прибыла на площадь перед Тверскими воротами по Малой Дмитровке, упиравшейся в стену, а не Тверские ворота Белого города. И земля И.Д. Милославского, родственника Царя, для возведения Страстного собора и будущего монастыря была как бы наготове. И место это вполне масштабно возведению здесь монастырского комплекса, а не здания–Собора, хотя и значительного по своим размерам, но пространно размещавшегося на отведённой ему территории (Ил.7).

за Тверскими воротами (РГИА.Ф.1293.Оп.168.Моск.губ.Д.10)

Известны царские выходы и участие Царя в историческое время на праздничных службах Страстной иконы вплоть до 1653 года.6) В 6-ю неделю по Пасхе священнослужители из монастыря с иконою Страстной Божией Матери обходили Белый город.7)

На площади у Тверских ворот солдаты и трубачи привечали почётных гостей, которые заходили в Страстной собор. Здесь встречали останки патриарха Иова. Возводились триумфальные арки. Останавливались коронационные шествия при въезде в Москву.

Предстояло самой Страстной иконе и основанному в её имя монастырю пережить страсти и спасение во время московского пожара 1778 года, наполеоновского нашествия 1812 года, годы лихолетья начала XX века, завершившиеся разрушением Страстного монастыря и спасением самой Страстной иконы в храме Воскресения Христова в Сокольниках.

Прослеживается связь Страстного монастыря с Домом Романовых: первые Цари Дома основали Страстной монастырь, и практически одновременно мученической смертью последнего императора Николая II завершила своё существование царствующая династия Романовых и был закрыт, а вскоре разрушен Страстной монастырь. Перед разрушением, ещё длительное время имела место абсурдная ситуация одновременного нахождения на фасаде колокольни иконы Страстной Божией Матери и информационного плаката о действующем в монастыре Центральном антирелигиозном музее (Ил.8).

Рано или поздно, должно было возникнуть общественное движение за воссоздание Страстного монастыря на историческом месте. С 2006 года существует община, совершаются молитвенные стояния и крестные ходы на территории монастыря, собрано значительно более 100 000 подписей единомышленников – граждан за его воссоздание на историческом месте, восстановлена и укрепляется молитва на месте святыни, прерванная в 1937 году.

Воссоздание Страстного монастыря реально и логично, как памятника покаяния и возрождения святынь, что и заложено в самой сути Страстной иконы – покаяние и воскресение.

В настоящее время в Москве настрой общества и верховной власти на воссоздание утраченных в безбожные годы XX века святынь и памятников истории и культуры.

Страстной монастырь находится в ожидании стратегического решения Президента, право приемника исторической власти России.

Чудотворная Страстная икона Божией Матери, как и Страстной монастырь, оказываются всё более востребованными в современной ситуации глобальных отрицательных явлений во всех сферах жизнедеятельности человека и общества. Общество и просто люди вновь, через сотни лет, как в историческое время Михаила Фёдоровича Романова, нуждаются в нравственном ориентире, который даёт образ Страстной Божией Матери.

Примечания:

1) Токмаков И.Ф. «Статистическое и археологическое описание Московского Страстного девичьего монастыря». М.: Типография Л.Ф. Снегирёва, 1897.

2) А.А. Мелихова. 375 лет Страстной иконе Божией Матери из Страстного монастыря. Кадашевские чтения: Сб. докладов конференции /Музей "Кадашевская слобода». Вып.21-М., С.230-237.

3) «Сказание о Палецкой иконе». ОР РГБ Ф.310.№398.Л.106-110об.1670-1680гг.

4) «Снимки девичьего Страстного монастыря», 1897г., Фотография Эйхенвальда, М., РГАДА, Иллюстративный фонд, Ф.2908

5) Кулакова И.П. «Тема Страстей Господних и культ Страстной Богородицы в российском историко-культурном контексте». Исторический журнал: научные исследования, №6 (30), 2015.

6) Строев П. «Выходы Государей Царей и Великих Князей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича Всея Руси Самодержцев (с 1632 по 1682 гг.)». М., 1843.

7) Крестные ходы в Москве, М., тип. П. Снегирёва, 1861, С.19.

А. Мелихова

01 июля 2024 года,

в Пушкинском сквере

община Страстного монастыря традиционно отмечает

престольный праздник Страстного монастыря во имя

БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В планах общины:

в Пушкинском сквере, у памятного камня Страстному монастырю состоится

чтение акафиста Боголюбской иконе Божией Матери и традиционный крестный ход

вокруг исторической территории монастыря.

с 1 июня 2006 года по субботам и в дни престольных праздников и памятных дат

в 14:00

Престол Страстного монастыря во имя

Боголюбской иконы Божией Матери

(празднование 1 июля)

- 5 престолов в Страстном соборе - Страстной иконы Божией Матери, Михаила Архангела

и свт. Николая (равно временных строительству собора в 1646 г.);

св. вмц.Анастасии Узорешительницы (1841года) и прп.Нила Столобенского (1899 г.);

- 2 престола в колокольне - прп. Алексия человека Божьего (1697 г.) (повторен в новой

колокольне 1855 года) и Боголюбской иконы Божией Матери в часовне (кон. XVIII

века);

- престол прпп. Антония и Феодосия Печерских в храме при новой трапезной монастыря

(1898-99 годы);

- престол Покрова Пресвятой Богородицы в храме на хуторе в Коськово (1896 г.).

1.Страстной собор; 2.Колокольня; 3.Храм прпп. Антония

и Феодосия Печерских при трапезной; 4.Доходный дом

Ниже приводится схема первого этажа колокольни с тремя проходными арками в

монастырь и размещением часовни Боголюбской иконы Божией Матери в торце правого

крыла колокольни (Ил.2).

(проектное предложение арх. Р. Цеханского)

Существенной подсказкой имени подаренной монастырю иконы является особое

почитание в Страстном монастыре Боголюбской иконы Божией Матери, написанной в

XVIII веке на стене Страстного собора и оставшейся невредимой после пожара 1778 года

(Ил.3).

прп.Нила Столобенского. Слева на стене в киоте Боголюбская икона Божией Матери

(из фондов Музея архитектуры им. А.В. Щусева)

что на Тверской улице Земляного города

С сер. XVIII века часовня Боголюбской иконы Божией Матери стояла в виде 8-

мигранного, 2-х этажного строения на площади перед колокольней Страстного монастыря

вплоть до окончания строительства новой колокольни (Ил.5).

литография по акв. И.И. Шарлеманя, 1854

На всех последующих фотографиях и рисунках Страстной площади нет-нет да

появляется отдалённо похожее небольшое строение перед колокольней. Однако правая

входная арка изображается не проходной, что подтверждает наличие здесь часовни (Ил.6).

с Боголюбской иконой Божией Матери (см. Ил.4)

Однако о том, что это икона и именно Боголюбская, речь не идёт. Более того, на первый

взгляд здесь в богато декорированной раме представлена императрица. В одном серьёзном

источнике в описании Триумфальных ворот упоминаются голубицы и ласточки, гирлянды

цветов, плодов, а сама императрица с короной на голове уподобляется звезде, солнцу.

Возможно, сбивает с толку корона и свободное одеяние Богородицы. Однако корона и

нимб имеют место на многих иконах Пресвятой Богородицы, в том числе на Боголюбской

иконе.

Вместе с тем, наличие иконы в Триумфальной арке уместно, как благословение на

коронацию, а не только изображение торжественного входа в Москву и встреча будущей

императрицы с народом, с жителями города.

На иконе Триумфальных ворот Божия Матерь изображена в образе Царицы Небесной с

короной на голове, с предстоящим перед ней народом на фоне городских строений. В

небесах – Господь с распростёртыми руками и тянущейся от Него к Богородице длинной

надписью, которую прочитать технически невозможно. Однако явственно

просматриваются все другие элементы композиции именно Боголюбской иконы.

Немного об истории Боголюбской иконы, во многом объясняющей, почему этот образ

был поставлен на Триумфальных воротах, а позже подарен Страстному монастырю.

Боголюбская икона Божией Матери была написана в XII веке в память о явлении

великому князю Андрею Боголюбскому Божией Матери, стоящей в рост

с поднятыми руками и свитком

с молитвой о благословении к Иисусу Христу. Это произошло во время путешествия

князя во Владимирские земли, когда кони встали на пути, и привидившаяся ему

Богородица повелела поставить на этом месте церковь в честь Её Рождества и устроить

здесь женский монастырь. Что и было исполнено. Празднование иконе было установлено

1 июля (18 июня ст.ст.) самим Андреем Боголюбским.

Божией Матери с Варварских ворот Китай-города

(сохранена в храме Петра и Павла у Яузских ворот)

В XVII столетии Боголюбская икона Божией Матери являлась святыней, охраняющей

жителей Москвы. Была установлена на Варварских воротах Китай – города, и в дни

празднования, её спускали в пристроенную к башне часовню. Икона Боголюбская (т. наз.

Московская) с Варварских ворот была спасена в храме Петра и Павла у Яузских ворот на

Кулишках (Ил.8).

Мы видим, что наше предположение об образе именно Боголюбской иконы Божией

Матери на Триумфальных воротах достаточно обосновано.

А что касается вопроса, почему была подарена Боголюбская икона с Триумфальных

ворот Земляного города Страстному монастырю, достаточно вспомнить, что, по

преданию, «кони встали» с иконой Божией Матери в XII веке,

и была поставлена церковь, а потом монастырь. И в XVII веке «кони встали», икона

Страстная не пошла в город, и был построен собор близ Тверской башни Белого города, а

следом основан Страстной монастырь.

И оба монастыря – женские...

Многое изменилось за прошедшее время. Ныне нет Страстного монастыря,

разрушенного в тяжело памятном 1937 году.

Однако есть обоснованная надежда на воссоздание Страстного монастыря со всеми его

8-мью престолами, первым шагом которого явится колокольня с надвратным храмом прп.

Алексия человека Божьего и часовней Боголюбской иконы Божией Матери. А памятник

Пушкину, занимающий её место, по всем законам исторической справедливости будет

возвращён на Тверской бульвар.

Источники сведений

1) Токмаков И.Ф. «Историко – статистическое и археологическое описание Московского Страстного девичьего монастыря», М., 1897, печ. А.И. Снегирёвой, с.35

2) Н. Маркова. Об истории создания Коронационного альбома императрицы Елизаветы Петровны//Третьяковская галерея, 2011, №1, с.4-21

А. Мелихова

Поздравляем с праздником Святой Троицы,

23 июня 2024 года!

9 июня 2024 года,

в воскресение, в 14 часов

в Пушкинском сквере

община Страстного монастыря традиционно отмечает

переходящий праздник

ДЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ЧУДА

ОТ СТРАСТНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,

произошедшего

30 мая (6-е воскресение по Пасхе) 1641 года

с 1 июня 2006 года по субботам и в дни престольных праздников и памятных дат

в 14:00

Проявление первого чуда

от Страстной иконы Божией Матери в 1641 году

Таким образом, Сама Пресвятая Богородица раскрывает второе мирское значение слова «страсти», которое в дальнейшем также будет присутствовать в образе иконы «Одигитрии - Страстной», где изображены ангелы с орудиями Страстей Господа по сторонам Лика Божией Матери (Ил.1). Её отыщет болящая Екатерина по новому наказу Богородицы у иконописца Григория в Нижнем Новгороде и получит исцеление, явленное первое чудо от Страстной иконы Божией Матери 26 мая 1641 года, «…в среду шестой недели напредь Празднество Вознесения Христово…», по летописным сведениям 1.

Мы же будем ориентироваться на дату, позднее установленную Царём Михаилом Фёдоровичем Романовым – 6-е воскресение по Пасхе 2. От Страстной иконы и далее совершались многие другие чудеса, давшие основание в 1644 году для официального её признания чудотворной 3.

Для поклонения Страстной иконе стекались богомольцы из Нижегородской губернии и двух уездных городов губернии Казанской — из Чебоксар и Космодемьянска. Имеются исторические сведения о 7-ми чудесах в период 1668 – 1763 годы. В рукописи говорится, что паломники с иконами Богородицы Одигитриии, Богородицы Живоносный источник, Николая Чудотворца и Великомученика Георгия 11 июля в Палец, где их со стороны палецкого духовенства, по давнему обыкновению в честь Космодемьянской святыни,

встречали с иконой Божьей Матери животворящим крестом. На другой день 12 июля паломники возвращались домой 4.

Из другого летописного источника известно, что примерно в это же время в марийских землях вспыхнула эпидемия холеры. Население послало в Палец иконописца, который сделал список с чудотворной иконы. Как только его доставили в Козьмодемьянск и пронесли по городу крестным ходом, эпидемия прекратилась. С тех пор каждый год вплоть до Первой мировой войны жители города шли крестным ходом в Палец. Долго шли — с 4 по 18 июля 5.

Таким образом, чудодейственное свойство Страстной иконы распространялось не только на людей, обращающихся к ней с глубокой молитвой за исцелением душевных и телесных недугов. Страстная икона, как сказано в Акафисте, спасала от «… тлетворных ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла».

Вместе с тем, духовное влияние чудотворной Страстной иконы Божией Матери не ограничилось местностью окрест нижегородского села Палец.

Когда в России в 1830-е годы свирепствовала холера, к игуменье Московского Страстного монастыря обратились с просьбой настоятель и прихожане храма Рождества Богородицы в Селе Верхнее Мячково МО, о написании списка со Страстной иконы Божией Матери.

Эпидемия холеры в 1830 и 1831 годах — первая в истории России вспышка холеры, самого смертоносного в XIX веке инфекционного заболевания. Вспомним Пушкина, который оказался в изоляции, и его плодотворную Болдинскую осень.

Написанную в Страстном монастыре Страстную икону Божией Матери перенесли в храм Рождества Богородицы в селе В. Мячково и установили в приделе Святого пророка Божия Илии. В истории храма сказано: «Эта икона была перенесена в храм из Страстного монастыря в XIX веке в связи с моровым поветрием, нашедшим на окружающие села. Особенно много верующих собирается на молебны пред святой иконой по воскресным дням. Самое торжественное богослужение совершается в день её празднования – 26 августа (13 по ст. ст).

Недалеко от церкви на довольно крутом спуске к реке Москве находится деревянная часовня и святой источник Страстного образа .

Имеются сведения о других случаях исцеления от холеры благодаря Страстной иконе в историческое время. Вместе с тем, сам образ Страстной иконы и в других его разновидностях, а не только из села Палец Новгородской области и глубже XVII века, являл собой спасение от людских недугов и «тлетворных ветр».

Так, проявилась Страстная икона: в городе Липецке во время холеры в округе в 1831 году (установлена в Христо – Рождественском соборе); в Зарядье в Москве во время пожара в 1547 году, после чего царь Иван Грозный принёс икону во дворец, где она прославилась многими чудотворениями, а потом поместил в церкви Зачатия св. Анны, что в Углу; в селе Енакаеве Тамбовской губернии, где исцелились слепой и несколько больных расслабленных (установлена в Благовещенской церкви в Енакаеве) 6.

Дальнейшая судьба Палецкой Страстной иконы имела государственное значение.

От иконописца Григория Страстную икону перенёс в своё имение в селе Палец и установил её в кладбищенской церкви святых Косьмы и Дамиана князь Борис Михайлович Лыков, приходившийся родственником царю Михаилу Фёдоровичу Романову. Прослышавший о чудотворной Страстной иконе царь Михаил Фёдорович повелел привезти её в Москву и встретил её у Тверских ворот Белого города с сыном Алексеем Михайловичем, Святым Патриархом и Священным собором при большом стечении народа 13 августа 1641 года 1,2,3,4.

Икона остановилась сама перед Тверскими воротами, и царь Михаил Фёдорович повелел сделать копию с иконы, возвратить в село Палец и возвести Страстной собор для иконы «на месте сем», у Тверских ворот Белого города. Им же было установлено 2 церковных ежегодных праздника: принесения в Москву Страстной иконы 13 августа и первого проявления ею чудотворных свойств в 6-е воскресение по Пасхе.2

В 1646 году его сыном царём Алексеем Михайловичем на месте остановки иконы достроен Страстной собор, в 1654 году основан у его стен девичий Страстной монастырь 2.

К сожалению, судьба подлинной иконы, возвращённой царём с подобающей честью и благочинием в село Палец, пока не выяснена.

Известно, что икона была увезена в построенный для неё храм в селе Палец, вначале деревянный, в 1680 году каменный с тремя престолами: помимо главного, в честь святой великомученицы Екатерины и святых мучеников Гурия, Самона и Авива 5.

Храм пятиглавый, с центральной световой главой и 4-х скатной кровлей, двустолпный, с пристроенной к ней с запада длинной трапезной. Отдельно стоящая, но на той же продольной оси храма восьмигранная колокольня с куполом и главой - более поздней постройкисм.4.

Известно и то, что в 1934 году церковь разорили, а икона исчезла 5.

Остаётся надеяться, что Страстная икона письма иконописца Григория рано или поздно будет обнаружена, в том числе в запасниках центральных и местных музеев.

Исторически прослеживается связь далёкого от столичного града Москвы села Палец, родовой обители Страстной иконы, с Московским Страстным монастырём, построенным за чертой Белого города, потом оказавшимся на самой оживлённой Страстной (ныне Пушкинской) площади.

Если от разрушенного в годы лихолетья начала XX века Страстного монастыря уцелело лишь одно строение (доходный дом), то храм и его колокольня в честь иконы Божией Матери «Одигитрии - Страстной» в селе Палец сохранились, хотя и значительно разрушенном состоянии (Ил.1).

Храма Одигитрии Страстной в селе Палец, 2011 год

Удивительный адрес имеет храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии-Страстной: ул. Кельи, 6, село Палец Перевозского района Нижегородской области.

Что нужно, по мнению прихожан, чтобы возродился храм, - «Крепкая вера и горячая молитва, неравнодушное сердце и великий труд. А главное — помощь Божия. Вот поднимется храм, и, кто знает, может, тогда и явит себя людям «Страстная» чудотворная икона Богородицы, исцелившая много лет назад рабу Божию Екатерину»см.5.

1 «Повесть о явлении Пресвятаго и Чудотворнаго образа Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Честнаго Славнаго Ея Одигитрия, а нарицается образъ Одигитрия Матерь Божия Страстныя». XVIII век. 12 листов. РГБ, ф.310, л. 3об, №405

2 Токмаков И.Ф. «Статистическое и археологическое описание Московского Страстного девичьего монастыря». М.: Типография Л.Ф. Снегирёва, 1897.

3 Макарий, архиман. "Памятники церковных древностей. Нижегородская губерния", Спб, 1857 г. Описание Одигитриевской церкви села Палец Нижегородского уезда

4 Село Палец и «Сказание о Страстной иконе Богородицы Палецкой». И.Д. Сироткина, С.В. Сироткин. (Текст статьи взят из сборника “Мининские чтения” 2012 года). «Сказание о Палецкой иконе». РГБ.Ф.29.(Беляев). №67.3

5«Ведомости Нижегородской митрополии» , 4 (136) 22 февраля 2018 «Может, явит себя Богородица…»

6 Е. Поселянин. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. М: АНО «Православный журнал «Отдых христианина», 2002 г.

А. Мелихова

в Великий праздник Вознесения Господня.

родился великий поэт России Александр Сергеевич Пушкин

Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову в 1829 году, сделал ей предложение, два года проходил женихом и, наконец, добившись согласия на брак, стал выбирать храм для венчания. Но по воле ли Господней или по желанию самого митрополита Московского и Коломенского, духовно окормлявшего поэта, их венчание состоялось в еще недостроенном

храме «Большое Вознесение» у Никитских 18 февраля 1831 года.

В память о Пушкине, ежегодно 8 июня и 10 февраля в храме «Большое Вознесение» совершается панихида по великому русскому поэту А.С. Пушкину 1.

1 Размещено на сайте храма Большого Вознесения Господне

Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина уместно вспомнить о его увлечении своей родословной, на которое он много потратил времени в поиске достойных имён своих предков. «…Я не мог отыскать в хрониках моего родоначальника - знаю только, что предки мои уже сражались близ Александра Невского…». Дальше этой догадки Пушкин не двинулся. За него это сделали наши современники с тщанием и любовью к поэту.

Имеется успешно выполненное исследование, целью которого являлось доказательство родства Александра Пушкина с Александром Невским. Надежда автора на успех подкреплялась пушкинскими словами: «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории» 2.

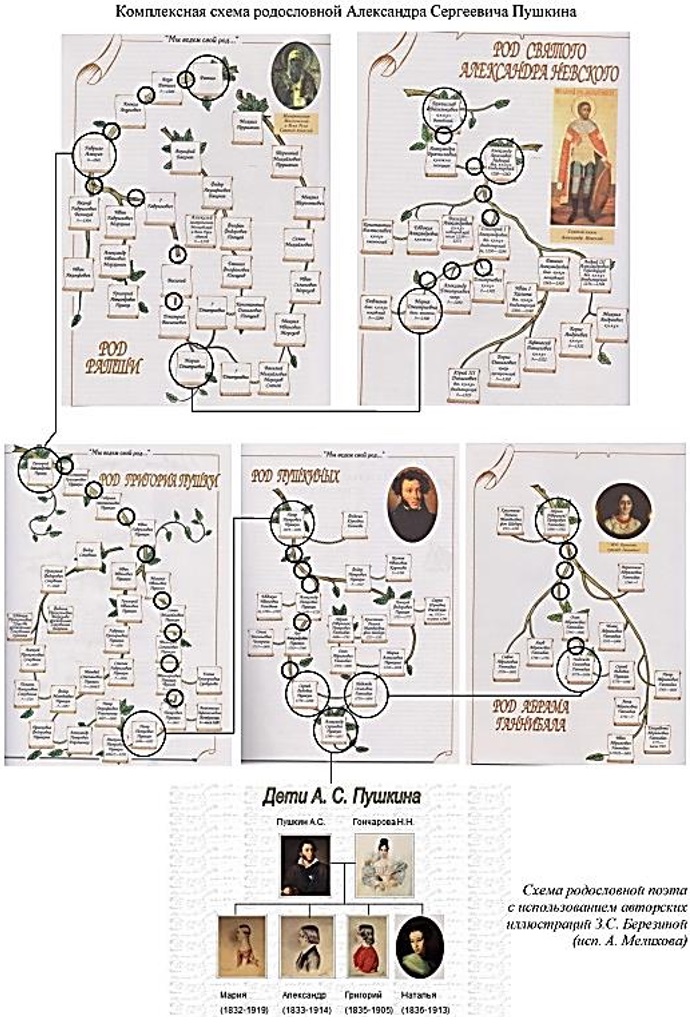

Автор исследования исходил из того, что «Пушкин – эта наша российская история, и в ней кроются истоки пушкинского рода». Как бы по сторонам Пушкинского рода (цепочка предков в нём завершается явлением самого Александра Сергеевича Пушкина) стоят род Ганнибала и род Григория Пушки, а далее уходят в глубокую древность род Ратши и Святого Александра Невского (см. комплексную схему родословной Пушкина).

Основные сведения о результатах данного исследования родословной Пушкина, по большей части в цитатах, приводятся ниже.

«Александр Сергеевич Пушкин, изучая свое генеалогическое древо, считал, что родоначальником Пушкиных был Рача (или Ратша), который служил Александру Невскому. Но поэт допускал историческую ошибку. Рача (или Ратша) не мог служить Александру Невскому по той простой причине, что князя еще не было и в колыбели. Рача — это представитель XII века, а святой князь Александр (Невский) — XIII века. Поэт этого не знал. Ошибка заключалась в том, что он пользовался семейными преданиями, в которых его далекий предок значился дружинником князя. Но Пушкин обладал замечательной способностью ошибаться не ошибаясь.

Что это было: инстинкт ли гения, или способность связывать разные события, которые фиксировала хорошо тренированная память, и верно истолковать их — кто знает? У князя Александра Невского был все-таки человек из рода Рачи — Гаврила Алексич, прославившийся в Невской битве со шведами в 1240 году.

В «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра» сохранились яркие портреты дружинников. Первым, на кого указал сам князь, был Гаврила Алексич, предок Пушкина!».

Исследование рода Ратши привело к тому, что «правнук Ратши Гаврила Алексич действительно был дружинником Александра Невского, связан родословными нитями с Александром Невским и является потомком Великого князя в 20-м колене».

Исследование рода Ратши привело к тому, что «правнук Ратши Гаврила Алексич действительно был дружинником Александра Невского, связан родословными нитями с Александром Невским и является потомком Великого князя в 20-м колене».

«В последний год своего правления Петр Великий задумал учредить особый орден в честь святого князя. Но первое награждение орденом с начертанным на нем девизом "За труды и Отечество" состоялось уже после смерти Петра I, в царствование Екатерины 1. Одним из первых, кто получил награду из рук самой императрицы, был прапрадед Пушкина адмирал Иван Михайлович Головин. В числе двух тысяч кавалеров ордена — царедворцев, дипломатов, полководцев, составлявших славу и гордость России, были прадед поэта генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, двоюродный дед — генералпоручик Иван Абрамович Ганнибал, сын — генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин».

«Цепочка родословной соединила славные имена великих предков поэта, первых русских князей: Игоря, Святослава, Владимира Красное Солнышко, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Мстислава Великого. Но вообще пушкинский род уходит корнями в еще более седую и глубокую древность – к Гостомыслу, отцу Умилы – матери Рюрика, и, соответственно, к Рюрику. Родней Пушкину оказались и Дмитрий Пожарский, спасший Русь от врага в смутном 1612 году, и Михаил Кутузов, отстоявший Державу от наполеоновского нашествия спустя два столетия.

652 года отделяли основателя Москвы Юрия Долгорукого (седьмого сына Владимира Мономаха, прадеда Александра Невского) от далекого потомка, родившегося в российской столице в день Вознесения Господня (6 июня по новому стилю). Было угодно судьбе, что памятники Юрию Долгорукому и Пушкину на Тверской оказались совсем недалеко друг от друга – по-родственному...

В роду у Пушкиных и семеро святых: княгиня Ольга и ее внук князь Владимир Красное Солнышко; жена князя Всеволода Большое Гнездо Мария и их сына Михаил Черниговский, казненный ханом Батыем; Александр Невский, еще при жизни осененный ореолом святого за ратные подвиги; Михаил Ярославич Тверской – великий князь Владимирский, предательски убитый в Орде, его жена Анна Ростовская.

«Водились Пушкины с царями» – в стихотворении «Моя родословная» поэт упоминает о четырех Пушкиных, участвовавших в избрании на царство Михаила Романова: «Мы к оной руку приложили…». Однако, как выяснил пушкинист-генеалог, в действительности к грамоте на царство «руку приложили» не четверо, а семеро Пушкиных! Действительно, история его рода неотделима от судеб Отечества – без Пушкиных, Ганнибалов, Головиных, Чичериных, Беклемишевых история России не была бы полной».

«Род Пушкиных многоколенный, разветвленный и уходит своими корнями в древность и продолжается сегодня в многочисленных потомках». В продолжение рода, Александр Сергеевич оставил четверых детей, которых он перечислял по старшинству: «Машка, Сашка, Гришка и Наташка». На самом деле, Мария Александровна Пушкина (1832-1919 гг), Александр Александрович Пушкин (1833-1914 гг), Григорий Александрович Пушкин (1835-1913 гг.), Наталья Александровна Пушкина (1836-1913 гг).

«Потомки поэта – сколько их теперь по всему миру! Они говорят на разных языках, живут в разных странах, у них непохожие судьбы, лица, характеры. Но даже далекие прапра…правнуки помнят о своем родстве с великим поэтом, гордятся им...» 2.

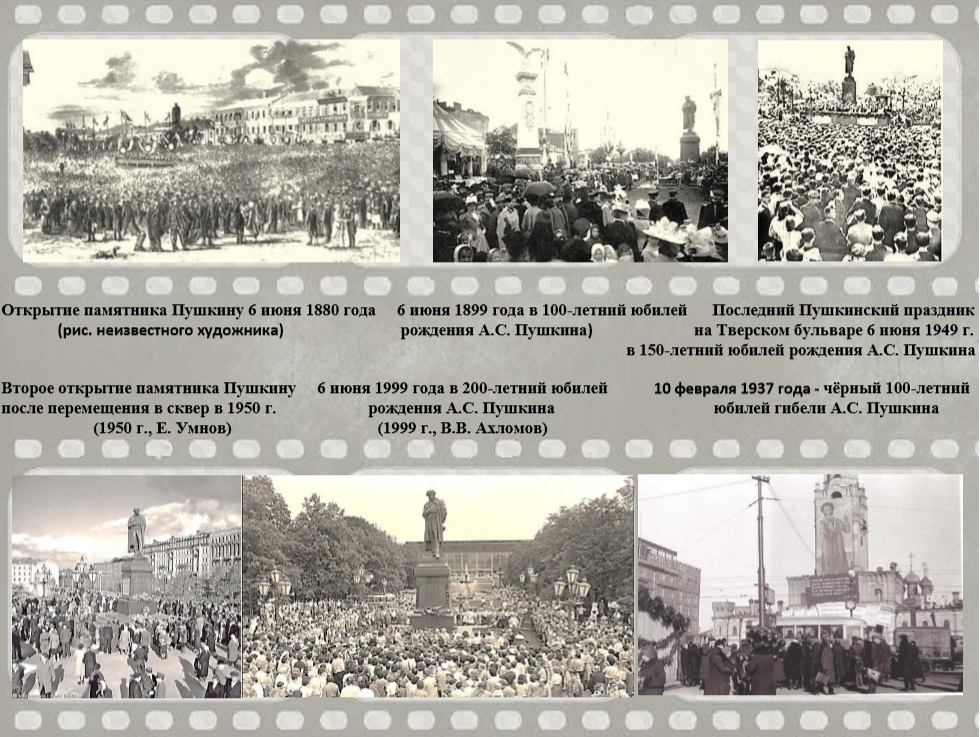

Под знаком всеобщего ликования, как было в самый день рождения будущего поэта, проходят ежегодно Пушкинские праздники, начало которым было положено возведением памятника Пушкину на Тверском бульваре ко дню его рождения 6 июня 1880 года.

Открытие памятника явилось праздником, на который прибыли гости и депутаты от различных, даже далёких от поэзии организаций, из многих городов России. Вначале была отслужена митрополитом Макарием обедня в соборе Страстного монастыря, за Литургией – панихида с провозглашением вечной памяти «болярину Александру». После панихиды Митрополит Макарий сказал своё слово «и сотвори ему вечную память», в котором раскрыл значение самого поэта для российской культуры, как «человека – избранника Самим Творцом».

По приходе процессии из монастыря, исполнен гимн «Коль славен» и состоялась церемония передачи памятника Комитетом «…на охранение этого народного достояния заботливости городского управления древне-престольной Москвы златоверхой».

Городской глава С.М. Третьяков в ответной речи сказал: «…Приняв памятник этот в своё владение, Москва будет хранить его как народное достояние, и да воодушевляет изображение великого поэта нас и грядущие поколения на всё доброе честное, славное».

В коллективном труде «Венок на памятник Пушкину» 1880 года издания указываются три автора памятника: ваятель, академик А.М. Опекушин, строитель, академик И.С. Богомолов и мастер каменного дела Баринов.

Памятник Пушкину был установлен на оконечности Тверского бульвара, с которого как бы поднялся поэт на площадь вместе с гуляющей публикой, и в почтительной позе остановился перед Страстным монастырём.

Первый всенародный праздник при открытии памятника дал череду Пушкинских праздников, отмечаемых вначале в юбилейные годы, а далее и доныне традиционно каждый год в день первого праздника 6 июня 1880 года.